Mario Vargas Llosa, el fuego de un subhombre

Si el Boom fue un candelabro que iluminó la presencia de América Latina en la literatura universal, Vargas Llosa es el único pabilo que se mantiene encendido. El combustible de esa llama queda claro en este perfil íntimo en que él y su círculo más cercano recuerdan una juventud efervescente, fluctuantes compromisos ideológicos, fracasos políticos y una pulsión por escribir tan fuerte como los vítores y las críticas que aún recibe.

POR Miguel Durán Díaz-Tejeiro

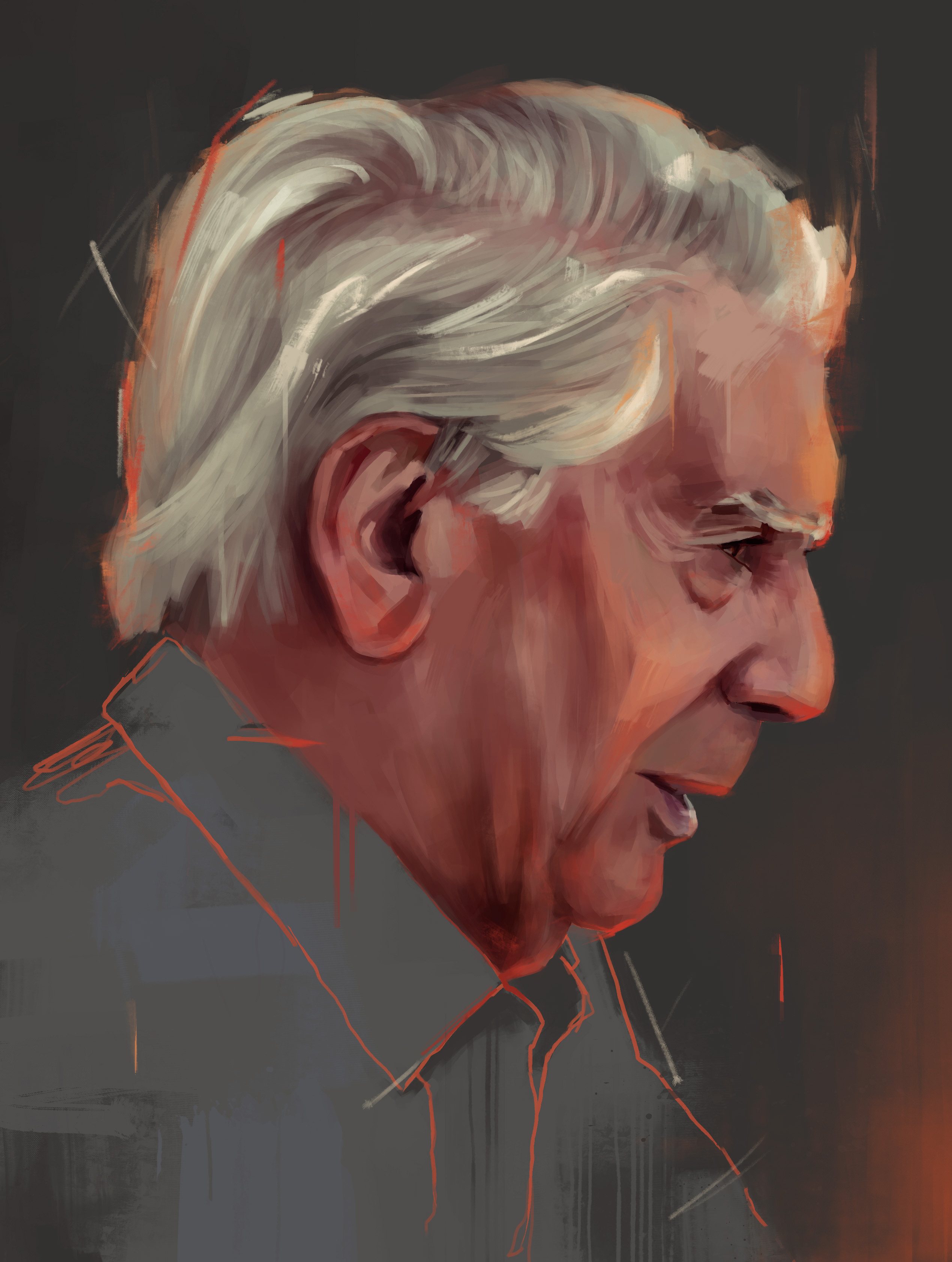

Ilustraciones de Ricardo Sokos

El día en que recibió el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa tenía 74 años, seis nietos, doble nacionalidad, cincuenta libros publicados, varias colecciones literarias, una derrota electoral en Perú, ochenta doctorados honoris causa, el cabello blanco. Aquel galardón era una de las pocas cosas que no tenía.

–It’s the Swedish Academy –oyó al otro lado del teléfono–. You’ve been awarded the Nobel Prize.

En su piso de Nueva York el reloj marcaba las cinco y media de la mañana y Mario Vargas Llosa pensó que se trataba de una broma. Permaneció impasible ante la noticia, hasta que su nombre circuló en los telediarios de las seis y los periodistas colapsaron el descansillo de su vivienda. Entonces creyó tenerlo todo en la vida: sintió vértigo.

–No dejaré que el Nobel me convierta en una estatua –dijo antes de aceptar el premio–. Voy a vivir con sentimientos, anhelos y proyectos hasta el final.

Una década después, la promesa perdura. Mario Vargas Llosa publicó en junio la compilación de ensayos Medio siglo con Borges, y continúa escribiendo. Trabaja de diez de la mañana a cinco de la tarde y desde 2015 lo hace en el domicilio de su pareja, Isabel Preysler, la socialité filipina de 69 años y modales impecables para la que el “ya es tarde, Mario” tampoco existe. La mansión en Puerta de Hierro a las afueras de Madrid, es un reducto señorial de muros altos, levantados al borde de la carretera, que mantienen a raya a los paparazzi. Cuando el portón se abre, aparece un sendero inspirado en Rowan Oak, la casa en la que vivió William Faulkner, y al fondo un palacete de dos alturas. Es un miércoles de invierno.

–Pase, pase. ¿Qué le puedo ofrecer?

Mario Vargas Llosa viste cárdigan gris, mocasines de piel planos y porta un Rolex. Tiene la voz aflautada y facciones ligeramente quechuas ablandadas por el tiempo. Tras abandonar el pórtico, regresa adonde lo acababan de interrumpir. La biblioteca se divide en un despacho y dos estancias de techos altos y muebles coloniales. En una de las mesas hay un televisor. Al pasar, dice:

–Imagino que luego de la entrevista irás a verlo.

–¿El qué?

–Esta noche es el clásico. ¿No sabías? –exclama. En 2010 realizó el saque de honor ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu y actualmente dirige la cátedra del equipo merengue–. ¡El famoso Real Madrid vs. Barça! No va a ser un partido fácil, pero yo confío en que gane el Madrid.

Enfrente, las ventanas de la biblioteca descubren un jardín con los árboles pelados y, a lo lejos, la piscina se confunde con una neblina espesa: “la miserable garúa de siempre”.

***

Aún no había nacido y ya le habían puesto Jorge Mario Pedro. Después le dijeron Poeta, Supersabio, Bugs Bunny, Flaco, Subhombre, cadete Alberto, Sartrecillo Valiente, Vicent Naxé. Su madre fue abandonada al quedar embarazada, pero por pesar más el amor que la razón, ella terminó disculpando al ofensor. No lo hicieron sus abuelos que se mudaron de país escapando de aquel infortunio. Por eso sus primeros berridos estallaron en la avenida Parra, en Arequipa, y más tarde en Cochabamba, Bolivia.

Con cinco años comenzó a leer. Aprendió en una hacienda con alcoba propia, apartamentos para la servidumbre y un gran patio donde jugaba a ser Tarzán. Los mimos excesivos de su familia compensaron la ausencia del padre e hicieron de él un niño anarquista que no recibía órdenes. Su abuelo lo prohijó y le dio a conocer a Rubén Darío, y a través de su madre descubrió los poemas eróticos de Pablo Neruda. Ella los guardaba con auténtico pudor en su velador, y él, como era muy desobediente, los leía a escondidas.

Cuando tenía diez años, José Luis Bustamante y Rivero nombró a su abuelo prefecto de Piura y los Llosa regresaron al Perú. Allí, su madre un día lo agarró del brazo y le dijo: “Hoy vas a conocer a tu padre”. Que el hombre cuyo retrato besaba cada noche antes de acostarse estuviera vivo fue decisivo para Mario Vargas Llosa en todo lo que vino a continuación. En su cabeza se fueron demoliendo las pocas convicciones que albergaba: se convirtió en un escéptico.

–La imagen que tenía de mi padre era muy vaga. Pensaba que era un militar que había muerto en la marina argentina. Mi mamá me decía que estaba en el cielo y yo le creía. Yo le rezaba.

Pero Ernesto Vargas trabajaba como operador de vuelo y corría por sus venas un rechazo a su condición de cholo blanco que impidió cualquier reconciliación real con Dora Llosa. Cuando se reencontraron, los tres se fueron a vivir a Lima y comenzaron muy pronto los insultos, los golpes, las amenazas con el revólver.

–Él no me hablaba más que para dar órdenes. Tampoco concebía que a mí me gustase la literatura porque, decía, era “cosa de maricas”.

Mario Vargas Llosa permanece sentado en uno de los sofás de su biblioteca. Sus pantalones beige se mantienen alisados aun cuando cruza las piernas, mientras que sus ojos semejan visillos arrugados. En El pez en el agua cuenta que, más que los golpes, lo que lo sumía en llanto era la rabia consigo mismo por haberse dejado humillar ante Ernesto. Cuenta que en el Colegio La Salle trataron de abusar sexualmente de él y que dejó de creer en Dios. Que se aferró a la literatura como forma de resistencia al padre. Que se hizo escritor.

Sucedió, después, una serie interminable de huidas de casa fracasadas. Su vida se fue volviendo un puñado de imágenes inconexas y las primeras novelas que escribió surgieron como rompecabezas al estilo de Faulkner. La Casa Verde es eso: un conjunto de historias correspondientes a planos temporales y espaciales distintos que se van entremezclando.

–Antes de morir, Ernesto Vargas trató de reconciliarse con usted.

Abre la boca para hablar, pero no lo hace. Observa su escritorio, cierra los puños y finalmente dice:

–Ah, ya lo creo. Tuvo pequeños gestos: algunas cartas, algunas notas. Tampoco sé si eran muy genuinas. Yo no las respondí.

–¿Y eso?

–El rencor era muy grande.

***

Sobre el escritorio hay dos lámparas encendidas. Iluminan el poemario Romances de Coral Gables, de Juan Ramón Jiménez, un ordenador, varias cajas con cartuchos Montblanc, un busto de Honoré de Balzac –“genio universal de la literatura”– y un abrecartas. Pero ante todo iluminan muchos cuadernos Moleskine: entreabiertos, precintados, en espiral, azules, negros; y, entre aquellos, un par de hojas recién impresas.

En la penumbra, Mario Vargas Llosa inspecciona una estantería de tres metros de altura de la que extrae unas enciclopedias sobre Egipto y Mesopotamia de Miguel Boyer, el tercer y último marido de Isabel Preysler. Por el modo en que las examina parece indicar que le pertenecen. Luego explica que trabajó como ayudante de Porras Barrenechea en el departamento de Historia durante la universidad. Leía crónicas de Indias, realizaba fichas sobre mitos y leyendas del Perú, y desarrolló un método de documentación que más tarde aplicó a sus libros. La Amazonía, Canudos, Santo Domingo, Tahití, El Congo y, recientemente, Guatemala. En sus novelas, antes de sentarse en el escritorio, ejerce de reportero:

–Siempre me ha gustado sentir el ambiente de las historias: dónde están situadas, a qué huelen, cómo hablan las gentes... Todo eso para mí es un material muy útil. De ahí saco ideas, personajes, situaciones y diálogos. En el caso de Conversación en La Catedral, me metía en los distintos ómnibus de Lima y hacía el recorrido completo. Era una manera de ver cómo crecía la ciudad, cómo avanzaba.

Se peina un mechón blanco y se cubre la sien. Para él, la responsable de todas sus canas fue Conversación en La Catedral, la novela que el año pasado cumplió medio siglo:

–Es el libro que más esfuerzo me ha demandado. Me tomó cuatro años terminarlo. Recuerdo que al principio vivía en un estado de absoluta confusión. ¿Tú no sabes? –sus ojos se muestran cansados, fatigados–. Acumulaba muchos episodios que correspondían a distintas partes y sectores sociales del Perú sin saber cómo iba a conectarlos. Hasta que en la segunda versión se me ocurrió que la columna vertebral de la obra debía ser la conversación entre Zavalita y Ambrosio.

Se refiere a una segunda versión porque trabaja con borradores. Primero escribe una versión inicial de la novela que es un magma caótico de mil páginas y, tras sucesivas reescrituras, esta se va empequeñeciendo hasta llegar a la versión final.

–En ese estado de confusión, ¿no temió a la locura?

–En mis primeros años en París yo había tenido una gran depresión por motivos personales. Pero cuando comencé a escribir Conversación en La Catedral, la situación era distinta: mi vida ya estaba más o menos resuelta. Al mismo tiempo creía que hacía algo más ambicioso que La ciudad y los perros, La Casa Verde, Los cachorros... Tenía la impresión de que había llegado a construir una historia total, pero terminé absolutamente agotado, como no me ha dejado ningún otro libro. Lo que pude haber sentido fue miedo. Ya sabes, esa gran curiosidad que surge una vez terminas la obra: ¿has tenido éxito o has fracasado?

De pronto, sobre una chimenea, suenan las campanadas de un pequeño reloj de estilo rococó. Señalan el comienzo de la tarde.

***

La actriz Aitana Sánchez-Gijón tiene los pómulos ligeramente marcados, el cabello suelto y largo, y unas curvas hermosas que mueren en los talones. Ha interpretado a Penélope, la Chunga, Sherezada y la condesa de la Santa Croce; y conforma junto al director catalán Joan Ollé y el escritor peruano el grupo Ménage à Trois. De los tres, ella es la musa.

–Hubo comentarios demoledores –reconoce Aitana–. Le reprochaban que él no fuera actor y que no tuviera las herramientas suficientes para subirse a un escenario. Por eso te digo que, aun bajo una máscara, Mario está sometido a la crítica.

–¿Y cómo reaccionó él?

–A él le daban igual. A mí lo que más me gusta de Mario es que su ilusión por cumplir un sueño es mayor al miedo, y él nunca ha sentido más pánico que cuando se ha tenido que subir a las tablas: te lo digo en serio. En Mérida, unos minutos antes de salir a actuar, escuché unos golpes tras la puerta de mi camerino. Era él: blanco como la pared. Me decía preocupado: “Aitana, ¿no podemos huir ahora?”. Yo le respondí que era tarde, aunque me hubiera encantado escaparme con él –Aitana hace una pausa–. El verdadero pavor lo sentí yo –añade con ironía–. A partir de Odiseo y Penélope, comencé a proponerle correcciones a sus textos y Mario montaba un número: “Quiere mutilar mi obra, es una sinvergüenza, no hay quien la soporte”, vociferaba. Sin embargo, al día siguiente, el texto acababa volviendo con el triple de tachaduras... Fue fascinante verlo luchar de ese modo. Porque el teatro para él es eso: una colaboración en conjunto, una lucha contra el novelista solitario que es él.

Personajes que se desdoblan en otros personajes, contadores de historias, múltiples puntos de vista. Sus obras pretenden mostrar la literatura como tránsito de la barbarie a la civilización, a la vez que juegan con la frontera entre la realidad y la ficción. En cuatro de ellas, Mario Vargas Llosa ha fungido como protagonista, produciendo un acontecimiento metaliterario. La última vez ocurrió en Los cuentos de la peste. Desobedeciendo a sus familiares y amigos, puso en riesgo el prestigio del Premio Nobel.

–Cuando actuaba, sus ojos cobraban un brillo infantil –dice Aitana–. Él me dijo que el teatro fue su primera pasión, su primer gran amor literario, aun antes que la novela. Hasta había escrito un pequeño drama, pero la ausencia de un movimiento teatral en su país lo llevó por otros derroteros.

***

Seis años antes de escribir su primera pieza teatral, La huida del Inca, y quince de su primera novela, Mario Vargas Llosa oyó la palabra “cachar” y se prometió que nunca tendría hijos. Acabó infringiendo la promesa. Con trece años, ingresó en el Leoncio Prado y transitó por un mundo donde los concursos de masturbación y el sexo anal y con animales eran ritos obligatorios. Donde el mayor pecado no era perder la virginidad, sino ser virgen. Un lugar, como Perú, donde “el que no se jodía, jodía a los demás”.

–Un santo yo no lo era porque los santos eran muy maltratados. En La ciudad y los perros aparece un chico que es muy maltratado precisamente por ser bueno. O sea, la única manera de tener éxito allí era aplastando, destruyendo, deshaciendo a otras personas... –admite mientras se hunde en el sofá de Puerta de Hierro–. Mi padre me internó en el Leoncio Prado pensando que un colegio militar acabaría con mi vocación literaria. Pero yo nunca he leído ni escrito tanto como allí. Escribía cartas de amor y novelitas pornográficas que mis compañeros de cuadra leían en alto. En aquel ambiente, ese fue el único modo que encontré de alimentar mi vocación.

Mario Vargas Llosa ha olvidado en qué consistían aquellos textos, aun cuando su influencia impregna todas sus novelas. En ellas el sexo está expuesto a la corrupción humana y la sensualidad es desplazada por un erotismo brutal. Para el autor, el sexo, como el amor, son ingredientes esenciales en la vida del escritor. Adora el hipopótamo, “un animal que piensa en hacer el amor todo el tiempo con la hipopótama”, y el personaje que más ha releído es madame Bovary, una rebelde que reivindica el derecho a una vida “más rica”:

–El sexo es fundamental en las experiencias humanas –afirma–. Cada uno lo vive de manera muy distinta según la educación y el mundo en que se desarrolla porque, como dice Freud: en el sexo no hay límites. ¡No los hay! Es una fuente terrible de tragedias y otras veces un gran estímulo para afrontar la vida.

Comenzó a frecuentar los burdeles a los catorce años y con quince ya pisaba los infiernos de Lima mientras trabajaba como periodista amarillista en La Crónica. Dormía durante el día, por la noche redactaba locales y sucesos, y en la madrugada conversaba con bohemios, mafiosos y cafiches, entre alcohol, cartas y cigarros.

–Digamos que quemé etapas más rápido. Recuerdo haber probado en esa época una sola vez la cocaína y que me hizo un daño horrible. Y yo creo que felizmente, porque me vacunó para siempre contra las drogas y no he vuelto a tener ninguna curiosidad.

Abandonó el periódico y la correspondiente vida de búho obligado por su padre, aunque el amor todavía hoy le persigue como un mal demonio. “El amor es lo peor que hay. Uno es capaz de hacer las peores locuras y de fregarse para siempre en un minuto”, escribió en La ciudad y los perros. Entonces había cometido la “insensatez” de casarse con su tía Julia, diez años mayor que él, y vivían en Francia.

En la biblioteca, Mario Vargas Llosa conserva un ejemplar de La tía Julia y el escribidor, el retrato de aquella relación tortuosa. Tanto las manchas de rouge en sus pañuelos como las amistades de Julia fueron motivo de varias discusiones a la vera del Sena. En medio de aquel ardor, un día estuvo a punto de enrolarse en la Legión Extranjera. “Tenía la idea de cambiar de nombre, cambiar de piel, desaparecer en un oficio distinto”, le confesó a Jeremías Gamboa. En 1964, el enfriamiento se volvió irreparable. Su prima Patricia se presentó en la rue Valadon para aprender francés y dio comienzo un segundo matrimonio del cual nacieron Álvaro, Gonzalo y Morgana, y que duró cincuenta años.

Con una portada ilustrada por Manolo Valdés, La tía Julia y el escribidor no es el único retrato que hay aquí. El cuadro de Isabel Preysler, una dama envuelta en rojo sobre un tablero de ajedrez, preside la pared del fondo.

***

–Yo soy una gran fan de Vargas Llosa –dice Nélida Piñón desde su casa en Río de Janeiro–. Mario tiene una vitalidad estética y moral maravillosa. Él no es un tibio. Dios dijo que vomitaría a los tibios. Él, sin embargo, es un creador: tiene su lado intelectual y su lado apasionado.

La gran amiga de Mario Vargas Llosa habla de él con la admiración que siente una adolescente por su estrella de pop. Se conocieron en los setenta, en un congreso de literatura, y desde entonces su relación se ha mantenido inquebrantable. Ella lo asesoró cuando se propuso escribir La guerra del fin del mundo, una historia basada en Os sertões, de Euclides da Cunha, y él le dedicó la novela.

–Lo más estupendo de Mario es que es un hombre de conciencia. Simula, quizás, una amabilidad que te puede hacer pensar que cobra renuncias, pero es un engaño. Él hasta es capaz de sacrificar un gran premio por sus ideas. Antes, yo leía sus declaraciones políticas en la prensa y pensaba: “Otra vez se nos ha ido el Nobel”. O sea, tiene una gran convicción moral y no tiene miedo a nada. Eso es fantástico, ¿verdad?

Nélida Piñón lo compara con un caballero medieval: un hombre valiente y disciplinado, con una elegancia natural con las mujeres y capaz de morir por su amada. Un hombre en el epicentro y por eso siempre puesto en cuestión.

–Mario avanza con escudo, lanza y espada. Desde que lo conocí, se ha mantenido en una vereda ascendente. Se propuso enfrentar toda clase de retos y dificultades, y los ganó todos. Y sus contradicciones, querido, son las típicas de una vida tan fecunda. Mario ya no puede ser el mismo niño de Lima del Leoncio Prado. No puede hacer eso porque está cambiando. Él cambió de vida personal, de país, de ideas que le parecieron anacrónicas, abrazando otras. Mario, querido, será así hasta el minuto último de su vida.

***

Es el Subhombre. El Ejército peruano mandó quemar mil ejemplares de su primera novela; al verlo en pantalla, Alan García hizo trizas el televisor del Palacio de Gobierno; y Fujimori amenazó con quitarle la nacionalidad. Es el Subhombre. En 1990, él acusó al gobierno del PRI de encarnar la “dictadura perfecta”, en 2011 desobedeció el veto que intentaron oponerle para inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires y hace poco regresaba de América Latina agitando a su paso la izquierda de México, Bolivia y Chile. Es el Subhombre y aquí, en Puerta de Hierro, habla pausado, sonríe.

–La pulsión política aparece en mí cuando leo La noche quedó atrás de Jan Valtin –recuerda Mario Vargas Llosa–. Es la autobiografía de un comunista alemán que lucha de forma clandestina en la época de Hitler. Imagínate: nada más leerla, yo quise ser como él. Descubrí que el Perú había sido secuestrado por los militares y que yo tenía que liberarlo. Estudiaba quinto de media y trabajaba para La Industria de Piura. En aquel diario, entre los artículos había empezado a colar textos a favor de la Revolución boliviana de Paz Estenssoro cuando decidí estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos, contra el parecer de mi madre. Allí aún había una resistencia del APRA y del Partido Comunista Peruano: el Grupo Cahuide. Éramos pocos, pero bien sectarios. Hacíamos colectas para los estudiantes presos, discutíamos en los centros y distribuíamos propaganda. Una vez nos reunimos con el director de Gobierno, Esparza Zañartu. Después de salir de su despacho, supe que de esa entrevista escribiría un libro.

El libro al que se refiere es Conversación en La Catedral: el retrato marxista del individuo contemporáneo. Un antihéroe alienado por la familia, la religión y el trabajo, que está condenado a recordar los fracasos del pasado. Es el mito de Hércules después de La divina comedia y el pesimismo de Kierkegaard. Cuando el protagonista, Santiago Zavala, baja a los infiernos y salva a su cancerbero, no se redime. Se queda en el purgatorio, que es Lima: “la miserable garúa de siempre”.

“¿Fue cuando me di cuenta de que no bastaba con saber marxismo, que había que creer?”. En Conversación en La Catedral, Mario Vargas Llosa reflexiona sobre su ilusión y desencanto con el comunismo durante su paso por Cahuide. Rechazó militar en el Partido Comunista y se conformó con ser un “subhombre”, un simpatizante con un pie siempre fuera. Su escepticismo, alimentado por las lecturas de Sartre, escribió, fue un reflejo de su “espíritu de contradicción, su afán de buscarle los tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro”.

La decepción con el comunismo contrasta con sus ambiciones literarias. En la etapa universitaria, combinó siete trabajos –desde fichar muertos hasta redactar boletines de radio– y en el medio encontró tiempo para escribir. En 1958 obtuvo el premio literario de la Revue Française y viajó a París, donde leyó por primera vez a Flaubert.

–Él me mostró el tipo de escritor que quería ser y que el talento se puede trabajar si no naces con él.

Si Flaubert le enseñó el método, Sartre le inculcó que el escritor tenía una responsabilidad social con la situación del momento.

–Usted procuraba ser un escritor comprometido y a la vez sus libros se dirigían a una élite intelectual. ¿No era una contradicción?

–Digamos que tú tienes que aceptar que la vida ha cambiado. Que tú no puedes escribir novelas realistas como las hacía Pérez Galdós. La vida se ha vuelto mucho más compleja y la literatura debe expresar esa complejidad a través de técnicas nuevas.

Mario Vargas Llosa continúa definiéndose como un autor comprometido. En su primer viaje a París trató de conocer a Sartre en persona, pero el secretario le dio un portazo. Lo conoció mucho tiempo después, cuando ya se había llevado una gran decepción con él.

–En una entrevista para Le Monde, Sartre dijo que La náusea no serviría de nada mientras hubiera niños africanos que se murieran de hambre. Al leerlo, yo sentí, como escritor de un país tercermundista, que aquello era una especie de puñalada en la espalda. Porque Sartre me había hecho creer que la literatura podía cambiar el mundo, que las palabras podían ser un arma.

Cuando regresó de Francia, se convenció de que Europa era el único lugar donde podría llegar a tener éxito. Estudió con disciplina, se licenció en derecho y letras, y en 1959 obtuvo una beca doctoral en Madrid. Después se hizo escritor y empezó a sentirse por primera vez latinoamericano.

Ilustraciones de Ricardo Sokos

***

La Real Academia Española es un templo en las proximidades del Museo del Prado, con suelos de mármol, bocallaves doradas, tapetes de lana, vitrinas, sillones mullidos, paredes de terciopelo, pasillos enjalbegados. En la Sala de Pastas, un hombre enjuto y de ojos azules tiene la mirada en otra parte, en otros tiempos.

–Yo trabajaba para Seix Barral cuando un día mi mujer, ojeando uno de los paquetes que me habían enviado a casa, me dijo: “Este manuscrito pinta muy bien, Luis”. “Ah, ¿sí?”. Entonces yo lo abrí: era La ciudad y los perros. Y ya creo que pintaba bien. Me gustó tanto que se lo recomendé a Carlos Barral. Y le propuse no solo que lo publicara, sino que lo presentara al Premio Biblioteca Breve.

Luis Goytisolo está sentado en torno a una mesa circular de nogal. Fue el primero en muchas cosas. El primer lector de Mario Vargas Llosa, el primer escritor español representado por Carmen Balcells y el primer ganador del Biblioteca Breve.

–El Boom latinoamericano salió de la oficina de Carmen Balcells. Todos se plantaron en Barcelona en la década de los sesenta. Yo era vecino de casi todos –con su mano va trazando en el aire el mapa de Barcelona–. Vargas vivía un poco más abajo, García Márquez a quinientos metros y el chileno Jorge Edwards enfrente.

Todavía hoy se asombra al pensar en aquel dedo femenino apuntando a los autores del Boom, haciendo y deshaciendo sus vidas, indicando dónde vivirían: dónde aumentar la fama. En 1970, Carmen Balcells se convirtió en la agente literaria de Mario Vargas Llosa y lo convenció de trasladarse a la Ciudad Condal. Allí ya se habían instalado Gabriel García Márquez y José Donoso, y acudían con regularidad Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Eran los tiempos de la Gauche Divine y la minifalda, la época en que las enemistades se solucionaban en camas redondas y la homosexualidad había dejado de ser un tabú. La primera vez que los autores latinoamericanos y españoles se daban la mano. El catalán Félix de Azúa me dirá a las puertas de la Academia:

–Aún recuerdo la máquina de escribir de Mario despertándome en la casa de Carlos Barral, en Calafell, tras haber salido de fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Tanto como Barcelona, el elemento que aglutinó a los autores del Boom latinoamericano fue Cuba. La Revolución de los barbudos reavivó en Mario Vargas Llosa el ímpetu socialista que había quedado diezmado tras su paso por Cahuide. Pero la censura, la represión política, los campos de concentración y en 1971 el caso Padilla lo separaron de Fidel Castro.

–Heberto Padilla era un poeta cubano un tanto polémico –dice Luis Goytisolo–. Fidel Castro lo detiene y el caso es que Mario me llama un día para redactar un manifiesto que expresase nuestra repulsa. Estábamos en su casa, mi hermano Juan, Jaime Gil de Biedma, Hans Magnus Enzensberger, Castellet y yo. Intervine en el sentido de que tal vez hacía alguna observación que me parecía oportuna. El manifiesto se redactó en una tarde. Luego Juan lo difundió por Francia, y lo firmaron Simone de Beauvoir, Sartre y Susan Sontag, entre otros.

–¿Usted cree que el caso Padilla fue lo que rompió el Boom?

–Lo de Padilla no fue la causa de nada. La ideología política aquí pintaba poco. Había rencillas, problemas personales. Los autores comenzaron a dispersarse y muchos se fueron de Barcelona para América. Después, hubo aquel enfrentamiento entre Vargas y García Márquez en México...

Luis Goytisolo me guía por la Pecera. Cada jueves, desde 1996, Mario Vargas Llosa acude a esta sala ovalada donde los académicos celebran los plenos. El sillón más cercano a la puerta es el de Luis Goytisolo, quien ocupa la letra C. Coincide en que el autor peruano fue un aliento para el castellano: “Los autores del Boom lo tienen muy claro: el español no es una lengua solo de España”. Los bolivianismos y peruanismos de Mario Vargas Llosa nunca habían aparecido en unas novelas que trascendieran el indigenismo de Arguedas. “Vos sos América”, le dijo Julio Cortázar tras leer La Casa Verde.

–¿Cómo es volver a coincidir aquí cincuenta años después de la Gauche Divine?

–Nuestra relación es muy buena. En cierto sentido, si estamos sentados al lado es por eso.

A su izquierda hay otro sillón igualmente rojo, con reposabrazos y motivos romboides. Al arrastrarlo, Luis Goytisolo descubre una L mayúscula en el respaldo.

***

“¡Mario le dedicó dos años de su vida!”, expresó Pilar Donoso en Historia personal del “boom”. La mujer de José Donoso se refería al extenso estudio sobre Gabriel García Márquez, cuya impresión después Mario Vargas Llosa mandó interrumpir. Entonces, la amistad entre los dos escritores se había extinguido como lo hace ahora el sol en Puerta de Hierro.

–La primera vez que leí a García Márquez fue en francés. Trabajaba para la Radio Televisión Francesa, en un programa de literatura, cuando me llegó un librito que ponía: Pas de lettre pour le colonel –dice Mario Vargas Llosa enseñando al aire sus grandes dientes delanteros–. Una de esas paradojas que ocurren en la vida. Luego llegó Cien años de soledad y aquello me deslumbró.

Al terminar la lectura, publicó un artículo en el que comparaba Cien años de soledad con el Amadís de Gaula. Su ensayo “El Amadís en América” fue el precedente de la tesis con la que obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid: Historia de un deicidio. Cincuenta años después, sigue siendo el mejor análisis que se ha realizado sobre la obra del colombiano.

–De hecho, en Conversación en La Catedral, uno de sus personajes se llama Melquíades.

–Pues mira, no me acordaba de eso. Seguramente cuando escribí la novela no era consciente de que había un personaje que se llamaba igual que el gitano de Cien años de soledad. Recuerdo, eso sí, que ya en aquel momento García Márquez y yo nos habíamos conocido. Nos conocimos en Venezuela en 1967, y aun antes nos habíamos escrito. ¡Pero centenares de cartas! Incluso planeamos escribir una novela a cuatro manos sobre la guerra. La idea era que él escribiera la parte colombiana y yo la peruana, aunque nunca se concretó.

En Barcelona fueron vecinos en el barrio de Sarrià. Y su relación, como sus casas, era muy próxima. Ejercieron de padrinos de sus hijos, celebraban las navidades juntos y el uno hacía de anfitrión cuando la casa del otro estaba ocupada. El periodista Plinio Apuleyo Mendoza escribió en La llama y el hielo que escucharlos hablar era como ver “las chispas que desprende una lámina de acero en la piedra de un afilador”. Sin embargo, en 1976, en un ajuste de cuentas, Vargas Llosa le propinó un puñetazo a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes de México. Nunca más se los volvió a ver juntos. El motivo es algo que ambos escritores acordaron no revelar a los periodistas:

–Nosotros estuvimos muy preocupados por el distanciamiento entre ellos dos –informará Plinio Apuleyo Mendoza desde Bogotá–. La última vez que sus amigos tratamos de reconciliarlos ocurrió en 2010, durante el Hay Festival, en Cartagena de Indias. Cuando Mario y Gabo coincidieron en aquella ocasión, intentamos que se vieran las caras de nuevo. Pero al final no fue posible reanudar la amistad porque Gabo ya tenía alzhéimer, olvidaba las cosas. Y al enterarse de aquello, Mario se sintió preocupado y prefirió evitarlo.

***

No se pudo resistir. Al verlo solo en dirección al mar, Miguel Cruchaga se levantó de la toalla y lo alcanzó: “Mario, ¿no has valorado la posibilidad de meterte en política?”. En la playa de La Herradura las olas rompían en la orilla y los niños jugaban a correrlas. Era octubre de 1978. Mario Vargas Llosa volvía a vivir en Lima después de quince años en el extranjero y su discurso de recepción del Premio de Derechos Humanos todavía resonaba en la cabeza de Miguel Cruchaga como un tábano insistente. “Fantaseas demasiado, Miguel. A mí no me atrae ese asunto”.

–Pero días más tarde me llamó –dice Miguel Cruchaga–. Me comentó que estaba interesado y comenzamos a hacer conjeturas en caso de llegar un día al gobierno.

Miguel Cruchaga tiene 79 años. Es arquitecto, sobrino del presidente Fernando Belaúnde y exdirigente de Acción Popular. Cuando el gobierno de Alan García amenazó con estatizar la banca en 1987, Mario Vargas Llosa y él organizaron una multitudinaria protesta en la plaza San Martín. Ya entonces el autor peruano se había mudado a Londres y su ideario había virado a la derecha. En La llamada de la tribu, explica que las reformas de Margaret Thatcher le descubrieron un sistema distinto al colectivismo y que se hizo liberal.

–Yo le dije a Mario que después de aquella manifestación no podíamos dar marcha atrás. El Perú de Alan García acababa de batir el récord mundial en inflación y miles de personas habían puesto su esperanza en nosotros. Lo convencí nuevamente, a pesar de sus amigos. “Eres un irresponsable. Vas a arruinar su carrera hacia el Premio Nobel”, me decían. ¡Hasta Patricia me retiró la palabra!

Fue así como Mario Vargas Llosa y Miguel Cruchaga fundaron el Movimiento Libertad, integrado en el Fredemo, el partido político que concurrió a las elecciones de 1990. Abogaron por una reducción drástica del funcionariado, la eliminación de la estabilidad laboral, la privatización del sector agrario y un sistema educativo basado en la meritocracia. En El pez en el agua, Mario Vargas Llosa revela que su objetivo era hacer de Perú “la Suiza de América Latina”. Y pareció factible hasta que irrumpió “el Chino”. En menos de doce meses, Alberto Fujimori logró atraer el voto de las clases más humildes en un país donde eran mayoría. Actualmente cumple condena por violaciones a los derechos humanos.

–El eslogan de Fujimori fue “Un peruano como tú”. Y Mario era un ciudadano del mundo. Daba conferencias en Londres, Madrid, París. Es muy curioso porque en The War of the End of Democracy, Jeff Daeschner desvela cómo Fujimori fue en realidad un experimento de Alan García –explica Miguel Cruchaga–. Él sabía que el APRA no iba a ganar, así que pensó que lo mejor era buscar otro contendiente para Mario. Investigaron entre candidatos humildes de grupos sociales muy marginales y escogieron a Fujimori.

En 1990, después de intensas giras por el interior del país y amenazas de bomba del MRTA, Mario Vargas Llosa perdió el balotaje por una diferencia de veinte puntos y abandonó Perú. El dispendio en publicidad y la guerra sucia ideada por Alan García habían deteriorado su imagen.

–Mario optó por volver a su vocación inicial, que estaba en Europa. Yo supe desde el comienzo que a él lo que le fascinaba de la política no era el poder, sino la posibilidad de tener una aventura. Porque la aventura es el estímulo a partir del cual salen las mejores novelas. La aventura que significaba meterse a candidato presidencial, encender el entusiasmo de un pueblo y, además, cambiar el curso de la historia...

Miguel Cruchaga balbucea. Traga aire.

–Pudo haber ejercido de abogado, disfrutar de una vida fácil. Pero Mario quería ser escritor. Lo quiso aun cuando su padre se lo prohibió. ¿Usted se da cuenta de la fuerza que tiene? ¿De la voluntad de ese hombre y lo que hubiera sido esa voluntad puesta al servicio del Perú por cinco años?

***

Cuando cumplió ochenta, la cátedra que lleva su nombre organizó el seminario “Cultura, ideas y libertad”. Reunió cuatrocientos invitados, entre ellos cuatro jefes de Estado, tres presidentes de gobierno y decenas de diplomáticos. En su apartamento de París dio refugio a la madre del Che Guevara, impidió el fusilamiento del trotskista Hugo Blanco y ha llevado a la Presidencia a varios líderes sudamericanos, como Ollanta Humala. El dirigente peruano viajó a Madrid en 2009 para pedirle su respaldo luego de que los sondeos predijeran su derrota ante la hija de Alberto Fujimori. En Puerta de Hierro, los tomos de Lenin que una vez ocuparon su escritorio ahora son reemplazados por los de Ortega y Gasset, Jean-François Revel y Karl Popper. Si Sartre decía que el libro necesitaba la libertad, Mario Vargas Llosa puso la literatura al servicio de aquella.

–¿Acaso usted no era liberal cuando escribió sus primeras novelas?

–Puede ser que en el aspecto literario –dice en tono jocoso.

En Conversación en La Catedral abolió la dictadura del narrador omnisciente para que los personajes hablaran por sí mismos en un estado de perfecto equilibrio: una suerte de laissez-faire. La conversación entre Zavalita y Ambrosio aparece y desaparece a lo largo de la historia a medida que otras voces la llaman. En su conciencia seguía a Faulkner, en el subconsciente a Adam Smith.

–Creo que lo normal es que sean los personajes quienes dicten las normas de la narración, nunca el autor –afirma–. El gran fracaso de tantas novelas se produce precisamente porque los escritores no son conscientes de esas reglas y hacen cosas incompatibles con estas.

Se considera liberal, no anarquista, y critica el infantilismo de quienes ven en el libre mercado la panacea. Defiende un Estado fuerte, pequeño y donde haya libertad. Sigue teniendo dudas.

***

Hay en el vestíbulo un tragaluz apagado y sobre la pared un lienzo en la penumbra. El cuadro muestra una sucesión de figuras que se entrelazan bajo un cielo plomizo, y afuera un hombre las mira con inquietud, se lleva la mano al mentón y dice: “Fuimos grandes amigos”. Y cuando Mario Vargas Llosa dice “fuimos”, no solo piensa en el pintor Fernando de Szyszlo, sino también en sus colegas del Boom: Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Piensa que se ha convertido en un sobreviviente.

–A veces me asalta el miedo a la muerte, pero luego escribo y se atenúa.

Mario Vargas Llosa se adentra en la noche con aire distraído. En su cabeza se confunden los episodios de sus novelas con los del Leoncio Prado, Cahuide, la tía Julia y la carrera presidencial. Resuenan silbatos, generales, fanáticos religiosos, prostitutas, huachafos, amantes atormentadas, escribidores, guerrilleros, periodistas amarillistas, dictadores. Más de quinientos personajes que representan una etapa de América Latina en extinción.

–Un día todos querrán salir de mi cabeza. Y entonces, yo me desmoronaré como Pedro Páramo: un montón de piedras.

ACERCA DEL AUTOR

Se ha especializado en cultura y política latinoamericana. Estudió periodismo y humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid.